学びのサイクル

自分で考え自分で行動する

自分で考え

自分で行動する

本校のすべての学びと活動の中心にあるのが“THINK &

ACT”です。“THINK”は習得した知識をもとに考える力。自分を取り巻く「なぜ?」に、根拠をもって答えるための深い思考力を重視しています。そして、考えたことを行動に移す“ACT”によって、初めて解決のための実践とさらなる課題の発見へとつながっていきます。“THINK

& ACT”の繰り返しが成長や豊かな人生を創造すると考えています。

様々な学び

学びのかたちは1つじゃない

これからの世界を生きるうえで、「解なき問い」を自ら発見し、乗り越えていく力は不可欠です。

本校の教員も、生徒の力を最大限に伸ばす教育を目指し、教科・学年の枠を超えて協力し合い、常に新たな教育の可能性を追求しています。

本校の教員も、生徒の力を最大限に伸ばす教育を目指し、教科・学年の枠を超えて協力し合い、常に新たな教育の可能性を追求しています。

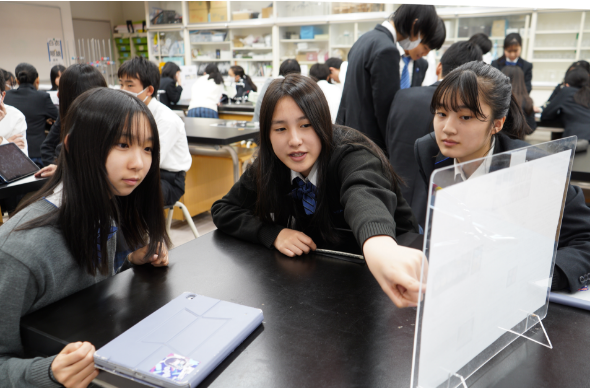

自由に実験を考える

酸化・還元でどんな実験ができるか?

酸化・還元反応をテーマにした実験を生徒が自由に考えます。教員がサポート役になり、生徒自身が仮説をどのように検証するかを考え、能動的に課題に取り組みます。クラス内外で実験のプロセスや結果を共有することで、多角的な視点からテーマを捉える力が養われます。

生徒が考えた実験例

● 写真はどのように現像されるか

● 消臭ビーズを自作する

● 牛乳で作ったプラスチックに野菜で色付けをする

● 消臭ビーズを自作する

● 牛乳で作ったプラスチックに野菜で色付けをする

数学 × AR

「空間図形」を3D空間に創り出す

本校はSTEAM 教育(Science / Technology / Engineering / Arts /

Mathematics)に積極的に取り組んでいます。理数教育と芸術教育を融合することで、教科の枠組みを超えた自由な発想力と、課題発見・解決力を育みます。

授業の流れ

【①収集】

空間図形について学ぶ。

【②分析】

紙面上でARアプリを用いて空間図形を多角的に捉え検証する。

【③構築・表現】

身の回りのものを空間図形で表現し、制作した作品をクラスで共有することで、新たに世界を捉える目が養われる。

プロジェクトを通して実践的に学ぶ

地域のお店の社史を作ろう!

国語表現の時間を使って、学校が立地する用賀の地域に貢献する目的で、用賀商店街にある商店の社史を作るプロジェクトを行います。地域の方々との交流をはかりながら、聴く力、文章にまとめる力、一冊に構成する力、お世話になった方々へ自分たちの成果物を届けることで生まれる表現への責任感を育みます。

授業の流れ

【①質問力

・聴く力の習得】

・聴く力の習得】

プロのインタビュアーから取材の心得と技術を学ぶ。

【②収集・行動】

商店に赴き、店主の方へのインタビューや撮影を行う。

【③構築・表現】

● 取材内容を一冊にまとめる。

● お店に社史を贈呈し地域に貢献する。

● お店に社史を贈呈し地域に貢献する。

問いから始まる知的探究

「君はどう思う?」

教員から投げかけられる「トリガークエスチョン」は、生徒の知的好奇心を刺激する導火線。新たな知識を吸収しながら論理的思考のプロセスをたどり、さらなる問いを生み出すサイクルが繰り返されます。

授業の流れ

【①疑問】

「なぜ日本人は桜を美しいと感じるのだろう?」

【②仮説】

自分の考えを構築する。「日本独自の歴史的背景があるのではないか」

【③検証】

グループワークで、昔の和歌・流行歌と当時の時代背景を調査・ディスカッションする。

【④結果】

グループで一つの解を導き出す。「時代によって桜のイメージは異なっていた」

【⑤発表】

クラスメイトに向けてプレゼンテーションを行う。

【⑥新たな問い】

「過去と今の美意識の違いは何だろう?」

世界を捉え直し

新たに創造する力

新たに創造する力

自由な発想を生み出す土台となるのは、多角的な視点を持ち、要素をつなぎ合わせていく力です。生徒たちは社会課題に貢献するプロジェクトを進めていく中で、教科を越えて「世界」を捉え直します。そして、自分なりに表現したものを他者に向けて発信することで、創造性と課題解決に向けた実行力が育ちます。

数学 × 理科 × 美術 × 英語

Science × Art × International

Science × Art × International

制作したランタンを学園祭で販売し、売り上げを寄付することでブラジルの環境保護活動を支援するプロジェクト。実体験を通して国際理解を深め、多くの学びを得ます。

【数学】

有名な建築物や身の回りにあるものに対称性が用いられていることを知り、対称性を含むものに対して、自分なりの価値や意義を考える。

【理科】

電気がない地域で困窮している人に対して、発電方法などを自分たちで考え、実際に発電してその難しさ、電気の恩恵などを考える。

【美術】

ペーパークラフトの造形方法を学び、1枚の紙から生み出せる立体造形をデザインし、ランプシェードを制作する。

【英語】

ブラジルの文化や社会問題などをチームで調べ、口頭発表を行う。英語の手紙の書き方を学び、ブラジルの小学生との交流を図る。

教員の役割

三田国際科学学園の授業は生徒一人ひとりが主役です。授業の中での教員の役割は、ただ正解を教え、知識を覚えさせることだけではありません。論点を整理し議論を導きながら、生徒自身で考えることを支援する、ファシリテーターを務めます。