研究者として

踏み出す第一歩

踏み出す第一歩

1年次に多様性に富んだ環境で得た刺激やサイエンスサイクルを、

研究という分野で積極的に活かし、未来へとつなげます。

大学並みの研究環境で、専門的な知識を持ったスタッフが

研究をサポートします。

研究という分野で積極的に活かし、未来へとつなげます。

大学並みの研究環境で、専門的な知識を持ったスタッフが

研究をサポートします。

POINT|自分だけの研究を持つ喜び

-

興味や好きを突き詰め、4年間研究に没頭できる環境

-

1年次は ISC で学び、中2からスタートするクラス

-

国内外での研究成果を発表する機会の豊富さ

-

博士号を持つスタッフ・サイエンスコミュニケーターが研究をサポート

MSTCの特徴

中学

中2からMSTCがスタート

1年次にISCで学び、理数系や情報分野への意欲が旺盛な生徒は、2年次からMSTCに属します。専門性を深めた研究に挑戦し、創造的な発想を実践に活かします。

ISCについて

【基礎研究α】世界で最初に発見する喜び

中学1年次に「サイエンスリテラシー」で身につけた科学的アプローチを実践する場として、2年次からは「基礎研究α」が始まります。自分の興味に基づいて講座を選択し、研究課題を設定して自ら調査・研究を行い、紀要にまとめます。この研究活動は高校MSTCで行う「基礎研究β」へと発展的に引き継ぐことも想定しており、4年にわたって1つのテーマを研究することも可能です。

![[開講講座例]※2025年度実施 開講講座例は6つあり、各分野と講座をご紹介します。【生物・化学】生物と化学でセカイを視る/【哲学・物理】科学を哲学する/【数学】自分で創る数学/【プログラミング】Tech!(プログラミング)/【データサイエンス】データと遊ぼう/【化学・芸術】焼き物を科学する](/wp-content/themes/mita-is-theme/assets/comp14_img23.png)

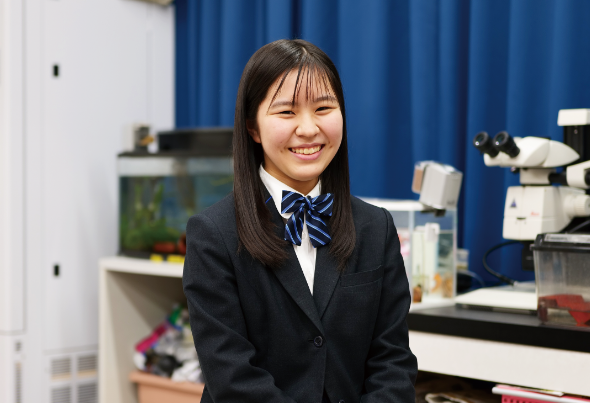

【生徒インタビュー】

答えが決まっている研究に

本当の面白さはない

本当の面白さはない

高校MSTC 1年 F・Mさん

研究テーマ:メダカの体色が環境から受ける影響

周りの色によって体の色が変わるという、メダカの体色変化の研究をしていました。一番面白いと思ったのは、メダカの体の色がもとのものよりも濃く発色して、数値だけではなく目視で確認できたときです。逆に、目視の状態と数値で違いがあるときは理由がわからず苦労しました。先生に相談し、色を析出する範囲の問題だとわかり、そこから明度と彩度を数値化してヒートマップにまとめました。データを分析した結果、4つほど考察を出すことができました。

なぜ現在の研究テーマにしたのですか?

小学生の頃から、答えを知っている状態で行う実験は本当の面白さじゃないなと思っていて、不思議に思ったことを自分で問いにして、自分が主体となる活動をやりたいなと思っていました。まずは生物に興味があったので、手に入りやすくかつ大量に実験ができそうなメダカを研究対象に選びました。そしてメダカについてネットで調べて、沢山の知識をつけました。自分が知ったことや疑問に思ったことをメモに書き出したうえで、自分が一番面白いなと思ったことを先生方に相談して、現在の研究テーマにたどり着きました。

研究活動を通して成長したことと、今後挑戦したいことを教えてください。

一番は計画力だと思います。家でメダカを飼育していたので、家と学校でできることを自分の頭の中で順序立てながら2年間過ごしてきました。中1のサイエンスリテラシーで、知りたいことを自分の中で明らかにしてから実験に取り組むということを学んだので、それが基礎研究に活かせたなと思います。高校では、誰もやっていないようなところに足を踏み入れて、世界で自分しかできないということを経験してみたいなと思います。

高校

目指す進路

カリキュラムは、理系学部への進学を想定して国内・海外どちらの受験にも対応しており、希望の進路に応じて選択・自由科目を選ぶことができます。また、総合型選抜・推薦入試を視野に、研究分野のプレゼンテーションの指導も行います。

カリキュラムについて

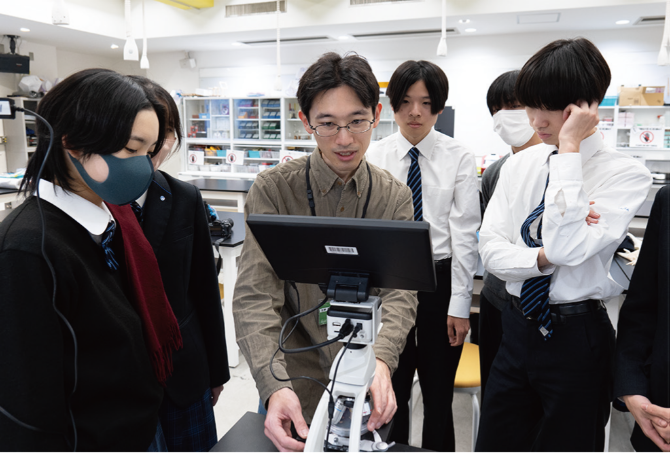

【基礎研究β】自分だけの研究を持つ

高校1~2年次の「基礎研究β」は生徒一人ひとりがテーマを設定して研究活動を行うプログラムです。専門的な研究分野を持つ教員やサイエンスコミュニケーターが伴走しながら、生徒は自ら計画を立てて研究を進め、自律した研究者としての姿勢を培っていきます。

研究テーマ例

-

寒天の濃度と放線菌の成長への影響

-

光照射によるプラナリアの再生への影響

-

クオリア構造による嗅覚の可視化

-

Jbel Wawrmast 層の化石のCT調査

-

ミツバチの鏡像自己認知能力の検討

-

心理学が扱う「心」とは何か、についての哲学的考察

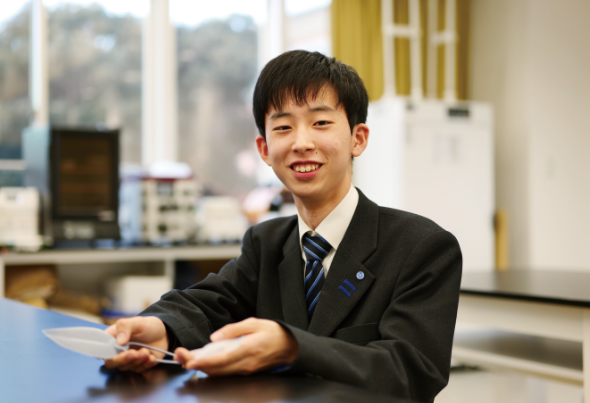

【生徒インタビュー】

静かなドローンを作りたい!

高校MSTC 2年 M・Sさん

研究テーマ:生体模倣トロイダルプロペラによるドローンの静音化

プロペラの静音化の先行研究を調べていくなかで、トロイダルプロペラという輪っか状のプロペラがあることがわかりました。分野を広げてさらに調べると、船のスクリューで使われているプロペラの端にクジラのヒレをまねて凹凸をつけることで静音化するという先行研究があり、2つの技術を組み合わせたら静かになるのではと仮説を立てました。初めての3Dモデリングに苦戦しながらも、先生や先輩方に教えていただき、輪っか状のプロペラに凹凸をつけて3Dプリンターで印刷し、モーターに取り付けて音響実験をする、ということを行いました。

中学の基礎研究αでの経験で良かったと思うことは何ですか?

中学のゼミはラフに話し合える雰囲気で、みんなが好きなものについて語り合う感じでした。そこで色々な人の感性に触れられたことはすごく良かったです。最終的には卒論にまとめて学園祭でポスター発表を行いました。かなり今の研究にも活きていますし、中学生の時点で人に説明する力を養えたことはすごく大きかったなと思います。人に説明することは慣れが大事なので、高校生になって発表する機会が増えてもつまずかなかったですね。

高校生でなぜ今の研究をやろうと思ったのですか?

元々物理が好きだったので物理系の研究をしたいと思っていました。学校で映像班という有志団体に所属していて何か新しいことをしたいなと思ったときに、小さい頃から興味があったドローンを使って撮影してみたいなと思いました。しかしドローンは人に近い場面だと騒音のせいで不快感を与えてしまうので、静かなドローンで撮影できたら良いなと思って、ドローンの静音化を研究テーマに選びました。

今後の目標や将来やりたいことを教えてください。

UTokyoGSC-Next*で採択していただいたので、大学の研究室をお借りしてこのプロペラのシミュレーションをしたいと思っています。研究は自分の中ですごく楽しいことですし、色々な人の意見だったり研究について聞くのも好きなので、どんどんシンポジウムや学会に出たいなと思っています。明確には決まっていないのですが、高校を卒業したあとも何らかのかたちで研究活動や探究していくことは続けたいですね。

東京大学で行われている革新的な科学技術人材を育成する研究活動プログラム

表彰実績

国内外での研究発表が成長の場

国内外の科学コンテストにて自分たちの研究成果を発表します。外部の研究者との質疑応答やディスカッションから多くの学びを得ます。

表彰実績(2025年度までの抜粋)

-

Grobal Link Singapore 2025 Applied Science部門 第2位

-

化学グランプリ 関東支部長賞(2024)

>第57回国際化学オリンピック アラブ首長国連邦大会 銀メダル -

文部科学大臣特別賞(2024)

-

JSEC(高校生・高専生科学技術チャレンジ)敢闘賞(2021)、優秀賞(2021, 2022)、日本ガイシ賞(2023)、敢闘賞・入選(2024)

>日本代表としてリジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2024に出場 -

第20回 全国物理コンテスト 物理チャレンジ2024 優良賞

-

第14回 高校生バイオサミットin 鶴岡 優秀賞・審査員特別賞

-

水中ロボットコンベンション in JAMSTEC ジュニア部門 優勝(2023) 準優勝・JAMSTEC 特別賞(2024)

-

つくばScience Edge 口頭発表部門 銀賞(2023)・創意指向賞(2025)

積極的に外部での研究を行い、新たな視点を得る

学内での研究に加え、大学などの研究機関で最前線の学びをすることで、貴重な経験や知識を積むとともに、自分の研究や進路を新たな視点で振り返ることができます。今後、大学や専門機関との連携をさらに強化していく予定です。

-

サイエンスキャッスル研究費 ものづくり0.THK 賞 2024 採択

-

iGEM 2023 Grand Prize Winner High school(外部チームに本校生徒も参加)

-

東京大学 UtokyoGSC-Next 第三段階選抜(研究室配属)(2024)

-

東京大学 Global Science Campus 第三段階選抜(研究室配属)(2021, 2022)

-

東京農工大学 Global Science Campus 2021 採択

英語の習熟度別授業

英語の授業はISCと同じく、習熟度別に3つのグループで展開します。

高校2年生 海外研修(シンガポール)

高校2年生 海外研修

(シンガポール)

高校ではコースごとに高校生活の集大成となる研修が設定されています。

カリキュラム

各クラス・コースのカリキュラムをご覧いただけます。