サイエンス教育

VISION

世界を深く理解し

学び続ける技法

なぜだろう、どうしてだろう…?

目の前にある不思議に気づいたとき、それを言語化し理解を深めていく技法がサイエンスです。文系・理系という教科の枠をはるかに飛び越え、論理的に考える能力や、ひらめきを生み出す方法は誰もが身につけることができます。本校では、入学1年目からあらゆるプログラムが科学的アプローチサイクルを軸に展開していきます。その中で様々な社会課題に立ち向かう力を育てます。

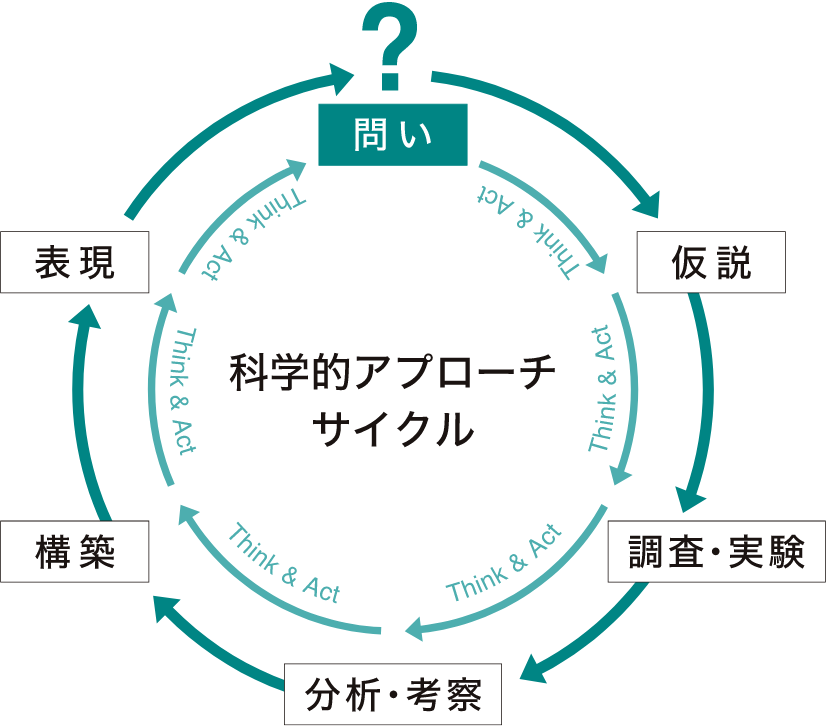

科学的アプローチサイクル

科学的アプローチ

サイクル

思考と行動のサイクルを繰り返す

日常の気づきから問いを立てる

Questioning Skills

Questioning Skills

日常の中で出会う感動や小さな気づきを言語化することで、誰もが「問い」を立てることができます。問いを立てる技術や、問いを磨く技術を学ぶことで、より良い「問い」を設定する力を身につけていきます。

課題解決のサイクルを理解し実践する

Scientific Method Cycle

Scientific Method Cycle

本校では、全教科で「科学的アプローチサイクル」を育てる学びを実践しています。

生徒は自ら問いを立て、仮説を立て、調査や実験で検証します。その結果から考えを深め、意見をまとめて伝え、振り返りを通じて次の問いへとつなげていきます。

こうした学びを重ねることで、思考力や問題解決力を養い、社会課題に科学的に向き合う力を育てます。

生徒は自ら問いを立て、仮説を立て、調査や実験で検証します。その結果から考えを深め、意見をまとめて伝え、振り返りを通じて次の問いへとつなげていきます。

こうした学びを重ねることで、思考力や問題解決力を養い、社会課題に科学的に向き合う力を育てます。

サイエンスプログラム

世界への「好奇心」を「探究」に変えていく6年間のプログラム

中1

6年間の基礎となるサイエンスの技法を学ぶ

サイエンスリテラシー

中学1年次はすべてのクラスで、科学的アプローチの基礎を身につける「サイエンスリテラシー」という授業が設置されています。データの読み解き方や表現方法、AIとの付き合い方や活かし方を学び、「問い」を深める力を身につけます。

中2~3

自分の興味を深め研究やアクションに挑戦する

ゼミナール

中学1年生で取り組んだサイエンスリテラシーを実践する場として、中学2年生から3年生ではゼミナールが設けられています。ISCは「基礎ゼミナール」、MSTCは「基礎研究α」、ICは「Academic Seminar」と各クラスの特色に合わせた探究の場が設置されています。主体的に自分の興味や好奇心に向き合い、計画を立て探究活動に取り組みます。中学校の集大成として卒業論文などの最終成果物を提出します。言語化や具体化の力が身につくだけでなく、目標達成に向けて取り組む力が育まれます。

高校

自分の問いを深く広く発展させ より世界とつながる

社会と接続したプログラム

高校2年次の海外研修を目標に、実社会と接続しながら視野を広げ、課題発見・解決のサイクルを自ら回していきます。ISCは「Liberal Arts」、MSTCは「基礎研究β」、ICは「AP/DDP」が設置されています。ISCは自由な探究をより社会と接続しながら進め、MSTCはより専門性の高い研究へと深化していき、ICは海外研修先と連携したPBL型の学びを行います。いずれのコースでも、学内外での発表に多くの生徒が挑戦しています。

【生徒インタビュー】

コラボ商品開発で商店街を盛り上げる!

高校1年 U・Rさん

経営実践講座ゼミではどんなことに取り組みましたか?

私たちのゼミのモットーは、「オリジナルな社会貢献で笑顔と幸せを届ける」です。ここ数年は、用賀商店街を盛り上げていくことを目標に商品開発を行っています。まず色々なお店の方々にヒアリングを行いました。そして、処分に困った備蓄用のアルファ米を使ったコラボ商品を開発するグループと、スイーツでお店とコラボするグループに分かれて学園祭でオリジナル商品を販売しました。すべて完売し、大変好評でした!

1年次で学んだサイエンスリテラシーのどんな部分が活かされましたか?

データリテラシーがとても役立ちました。昨年の販売データを分析したことが、お客さんの来店する時間帯や販売個数などの予測につながったと思いますね。それを踏まえて仕入れや準備する個数を調整しました。どちらも完売したので、良い分析だったのかなと思います。

ゼミで一番成長した部分はどこですか?

団結力やコミュニケーション能力かなと思います。自分たちで掘り下げて一から作り上げていく過程を学ぶことができました。中2の最初は本当に内向的で、意見を言えるタイプではなかったんです。でもメンバーが明るく、自分が先輩となって引っ張る立場にもなったことで、アポをとったり、話し合いもできるようになったと思います。また、みんなで作り上げていくうえで団結力がすごく大切だったので、そういう面で成長できたと思います。

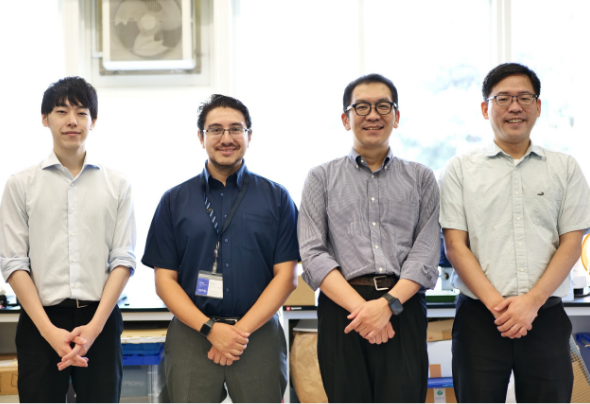

博士号を持つ教員たちが伴走者としてサポート

本校には博士号を持つ6名の常勤教員に加え、専門性を持ったスペシャリストたちがおり、科学的アプローチのプロフェッショナルとして、サイエンス教育をリードしています。一人ひとりの好奇心を育みながら、生徒たちが自ら科学的思考のプロセスをたどって課題を発見し、解決していくことができるよう、伴走者としての役割を務めます。

施設・設備

一人ひとりの探究を支える

施設・設備

本校にはサイエンスラボ・カルチャーラボがそれぞれ3つあり、大学の研究室レベルの設備を整えています。本校では理科だけで週2回程度の実験が行われており、毎日毎時間どこかのクラスが実験を行っています。充実した設備を活用し、タブレット端末と連動してデータ分析をするなど観察・記録にICTを取り入れ、考察やプレゼンテーションに役立てています。

カルチャーラボ

3つのサイエンスラボにそれぞれ併設された施設で、微生物の培養などの無菌操作や、遺伝子組み換えなどの高度な実験も可能です。実験授業のほか、基礎ゼミナールや高校の研究活動でも使用します。

実験機器の例

人工気象器

中の温度を一定に保ち、人工の光により昼夜を再現する装置。本校では、植物やミドリムシの培養に使用しています。

3Dプリンター

3次元ソフトウェアで作成されたデータをもとに、断面の層を積み重ね、立体モデルを造形する機器。工学系の研究や美術の授業などで、精密な立体模型やオブジェの制作などに活用しています。

安全キャビネット

微生物を取り扱う際、他の雑菌の混入を防ぎ、無菌状態で作業するための装置。実験者の安全を守るため、作業台の排気もフィルター滅菌されます。

リアルタイムPCR(qPCR)

生物のDNA増幅システムを利用して、狙った部分のDNAだけを増幅させるPCR法は有名です。qPCRではサンプル中のDNA量を測ることができます。

2025年秋に完成!

考えるスイッチを自分で入れられる場所

考えるスイッチを自分で入れられる場所

発想の拠点

“ゼロワン”

“ゼロワン”

考えることや学ぶことの楽しさを味わいながら、枠にとらわれない自由な発想で0から1を生み出し発展させていく施設が

“ゼロワン”

です。仲間との気軽な談笑や熱い議論、一人で静かに思索にふける時間など、多様な「考えるスタイル」に合わせたスペースは、アイデアの誕生と発展を後押しします。思いついたらすぐに手を動かせるよう、アイデアをかたちにするための設備も充実しており、自由な発想をすぐにかたちにできる環境があります。